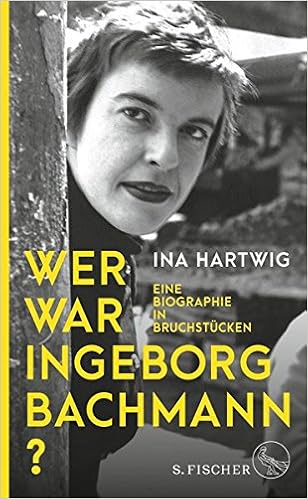

Diese Biografie zur berühmten Dichterin und Roman-Autorin ist eine in Bruchstücken. So auch der Untertitel.

Was leistet diese Biografie?

Ausgehend von einem ikonografischen Foto der Bachmann richtet Ina Hartwig ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte des Lebens von Ingeborg Bachmann explizit ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Konsistenz. Fotos aus unterschiedlichen Jahren bereichern und pointieren die gewählte biografische Form: da gibt es das Mädchen, die Diva, die Dame von Welt, die Scheue, die Selbstbewusste, die Kranke. Bachmann gehört nicht zu meinen erklärten Lieblingsautorinnen, dennoch habe ich diese Biografie außerordentlich genossen.

Biografische Phasen

Hartwig wählt zum Beispiel die Gerüchte um den Tod Bachmanns als historischen Anker, ebenso ihre Liebesgeschichte mit Paul Celan und ihr Leben als Stipendiatin im Berlin der 1960er Jahre:

- Krieg am Sterbebett

- Der Mann mit dem Mohn

- Berlin, Germany

Themen

Politisches Engagement sowie eine Reise in den Orient und das Thema „Vater“ nutzt Hartwig für weitere Schlaglichter auf Ingeborg Bachmann in den Kapiteln

- Körperwerk der Politik

- Orgie und Heilung

- Guter Vater, böser Vater

„Ingeborg Bachmann gilt als weltentrückte „Schmerzensfrau“ der deutschsprachigen Literatur. Auf solches Raunen verlässt sich Ina Hartwig nicht. In ihrer neuen Biografie über die Schriftstellerin wird sie erfrischend konkret – ihr Buch ist ein anekdotenreiches Zeitpanorama. „Wer war Ingeborg Bachmann?“ – mit diesem bodenständigen, äußerst unaufgeregten Titel gibt die Biografin Ina Hartwig die Richtung an: Fern von allem Pathos zeichnet die Publizistin und Kritikerin die Lebensstationen der österreichischen Dichterin nach. Und dieser Blick tut gut bei einer Autorin, bei der es die Mythenbildung leicht hatte: Bachmanns kometenhafter Aufstieg in den Fünfzigerjahren, ihre glamourösen Auftritte, ihre Beziehungen zu Paul Celan und Max Frisch und ihr rätselhafter Tod 1973 waren jahrzehntelang die Grundlage für immer neue Projektionen.“ (Quelle Deutschlandfunk Kultur)

Erinnerungen von Zeitzeugen

Hartwig leistet sich bruchstückhaftes Erzählen, sie nimmt sich selbst interpretatorisch zurück. Das gelingt und ist interessant, da sie Erinnerungen von Zeitzeugen verwendet, deren hohe Subjektivität sie bewusst einsetzt, um so das widerspruchsvolle Bild von „der Bachmann“ zu entwickeln:

- Ein Kritiker

- Gespräche mit Zeitzeugen

Methodisch ähnlich, jedoch als Biografie einer Gruppe junger Frauen geht Lyndall Gordon in „Shared Lives“ vor.